부동산 집값은 유동성이 아닌, 이것에 의해 결정된다.

상황이 허락한다면 동영상을 권한다. 글로 표현하지 못하는 내용을 담았다.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

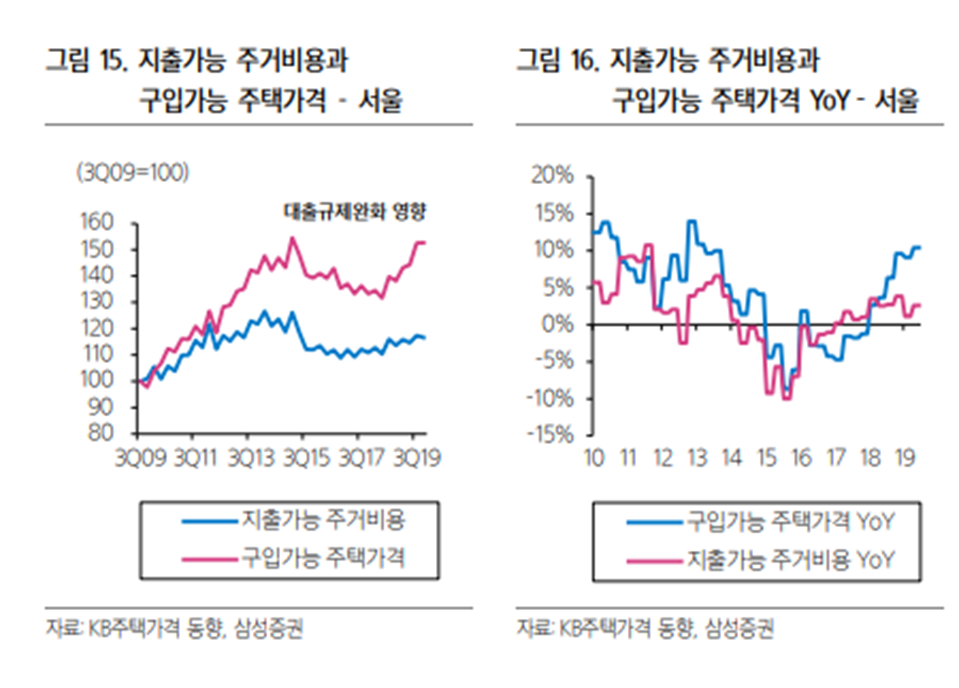

수요측면에서 부동산 가격을 끓어올리는 동인은 두가지 이다. 소득과 대출이다. 단순히 금리가 낮으면 대출이 늘기 때문에 집값이 오르는 건 아니다. 과거에 우리나라 주택 시장을 03~07년 사이는 주담대 금리가 오르는 중에도 주택가격이 상승했다. 이는 금리가 오르더라도 소득 확대 효과가 더 커서 이자비용 부담을 상쇄했기 때문이다. 당장 미국만 해도 11년 이후 모기지 대출이 줄어드는 와중에도 집값은 늘었다. 과거 우리나라 처럼 소득이 증가했기 때문이다.

'08년 리만브라더스 이후로는 MB정부의 부동산 공급으로 부동산 가격이 조정을 받았다. 이 부분은 공급에서 따로 다루겠다. '13년 이후 본격적인 부동산 상승증은 과거와 달리 유동성 확대의 효과다. 실질소득이 정체되는 가운데 양적완화 지속과 경기확장으로 대출에 의한 주택 가격 상승이 지속되었다.

사실 지금 시점에서는 주 이유로 임대사업자에 의한 매물 잠김이 지적된다. 17년 이후 문재인 정부는 임대주택 공급을 안정화 시킨다는 명목으로 임대사업자에 대한 종부세 감면, 양도세 중과 배제 등의 과도한 혜택을 부여하면서 최대 8년의 임대사업자 유지 기간을 정한다. 이로 인해 다주택자들이 급격히 임대사업자로 전환되었고 현재 50만명이 159만호의 집이 최소 23년까지 물량을 내놓지 못하게 되었다.

저금리 유동성 폭등 하에서 임대사업자 주택 159만호가 시장에서 퇴장하자 기존 주택의 공급이 감소하고 지속적으로 가격이 상승하게 된 것이다. 서울시의 주택가구수가 18년 기준 379만호이고 강남 3구는 33만호, 마용성이 15만호 즉 대충 강남과 마용성의 주택이 50만호인데 이의 3배, 서울 총 가구의 40%가 묶여버린 것이다. 서울시만 놓고 봤을때 살만한 집인 신규 아파트의 공급물량이 채 5만호가 되지 않고, 다세대 등을 포함한 주택 물량이 10만호가 안되는 상황에서 159만호가 묶여버린것이다.

그렇다면 궁금증이 왜 문제인 정부는 지금의 이러한 임대사업자 폭증 사태를 만든 것일까? 당시 임대가격 안정화라는 현실적인 이유도 있겠지만 본질적으로는 부동산 철학과 닿아 있다. 이번 정부의 사실상 부동산 정책 설계자였던 김수현 실장의 책에 보면 그 힌트가 있다.

김수현은 노무현 정부의 부동산 실패를 진단하는 이책에서 유럽, 특히 독일의 부동산 구조를 바람직하다고 보았다. 독일의 부동산은 쉽게 말하면 자가 비율이 낮고 임대비율이 높다. 임차인은 원할경우 사실상 언제나 가격 부담없이 임대가 가능한 구조기 때문에 집이 투자의 대상이 아닌 거주의 공간으로 작동한다는 것이다.

이러한 인식하에 문 정부의 부동산 정책을 설계했고 그로인한 결과가 현재와 같은 부동산 가격 폭등이 된 것이다. 그리고 김수현 실장이 롤모델로 삼았던 독일도 임대료 상승에 의한 임차인의 불만이 폭증하였고 이에 대해 임대료 동결이라는 급진적인 조치를 취하면서 임대인이 반발하면서 해당 법안은 위헌 소송로 넘아갔다.

독일의 부동산 가격이 상승한 이유도 결국은 수요보다 부족한 공급이었다. 베를린도 늘어나는 수요에 제때 공급하지 못하면서 임대료가 상승한 것이다. 수요는 끊임없이 움직이는 것인데 이것을 과거의 시점에 고정시켜 놓고 많다 적다를 따지면 불일치가 생길 수밖에 없다. 이러한 수요 측면의 판단 미스가 현재의 부동산 가격 폭등을 만든 것이다

공급에 관해서는 이어지는 글에서 따로 다루도록 하겠다.